近日,同济大学2024级环境科学拔尖班的12位学生在邱宇平、于振洋两位老师的带领下,在新加坡开展了为期七天的暑期调研活动。实践团分别参观了南洋理工、新加坡国立两所大学,实地调研了固废能源资源回收基地、海水淡化厂,还进行了“碳与气候”生态调查。通过这次暑期调研,同学们极大地开阔了眼界,对环境科学的前沿研究有了一定的认识,收获了意义非凡的一段旅程。

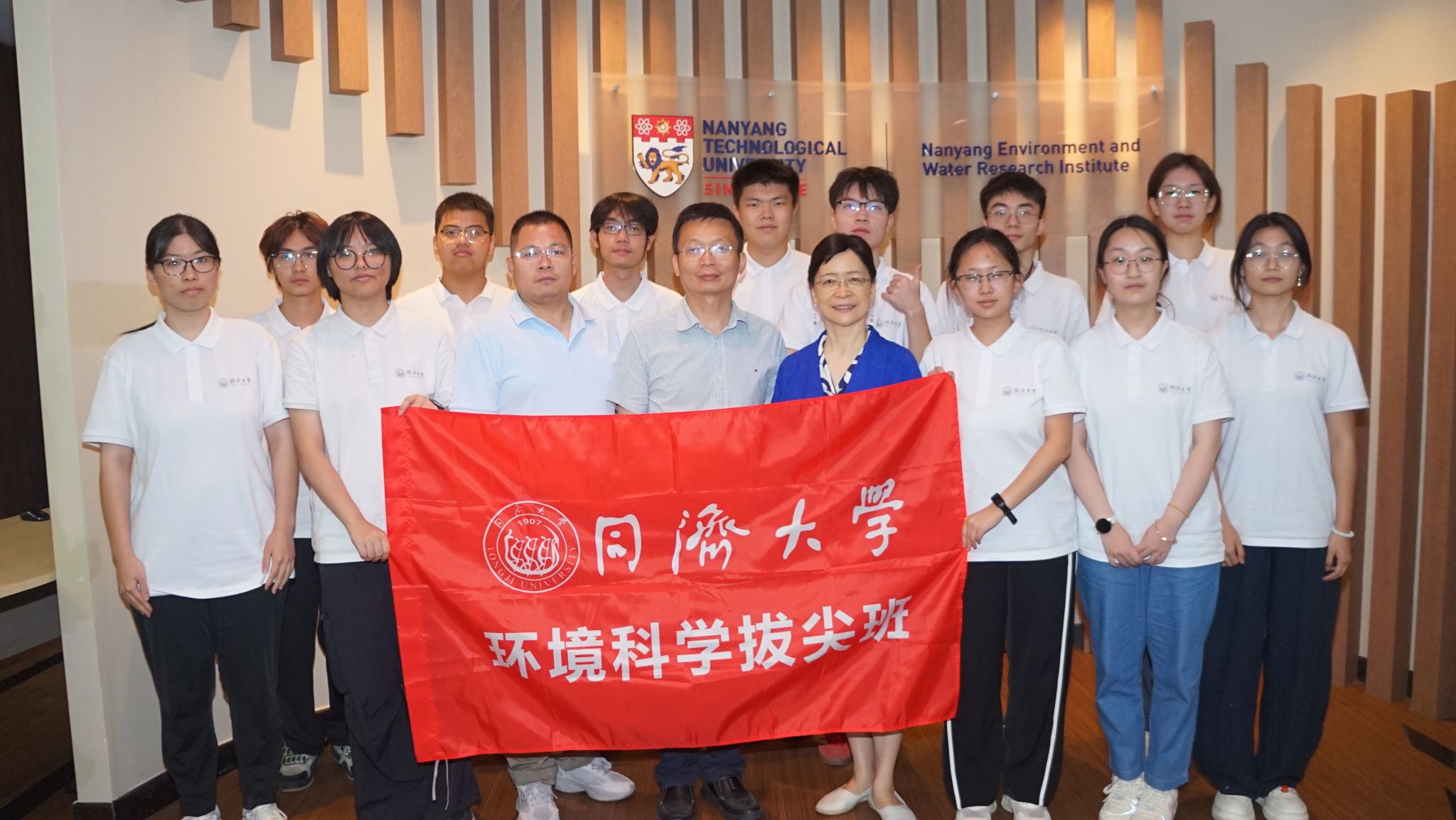

南洋理工大学的科研氛围与校园文化

实践团首先参观了南洋理工大学环境与水资源研究院(NEWRI)。新加坡工程院院士王蓉教授向大家详细介绍了南洋理工大学和NEWRI的历史与运行情况,在新加坡水资源紧缺的历史背景与发展趋势下,讲解了膜材料和技术对保障饮用水安全、提升水资源储存等诸多方面的应用现状和重要作用。

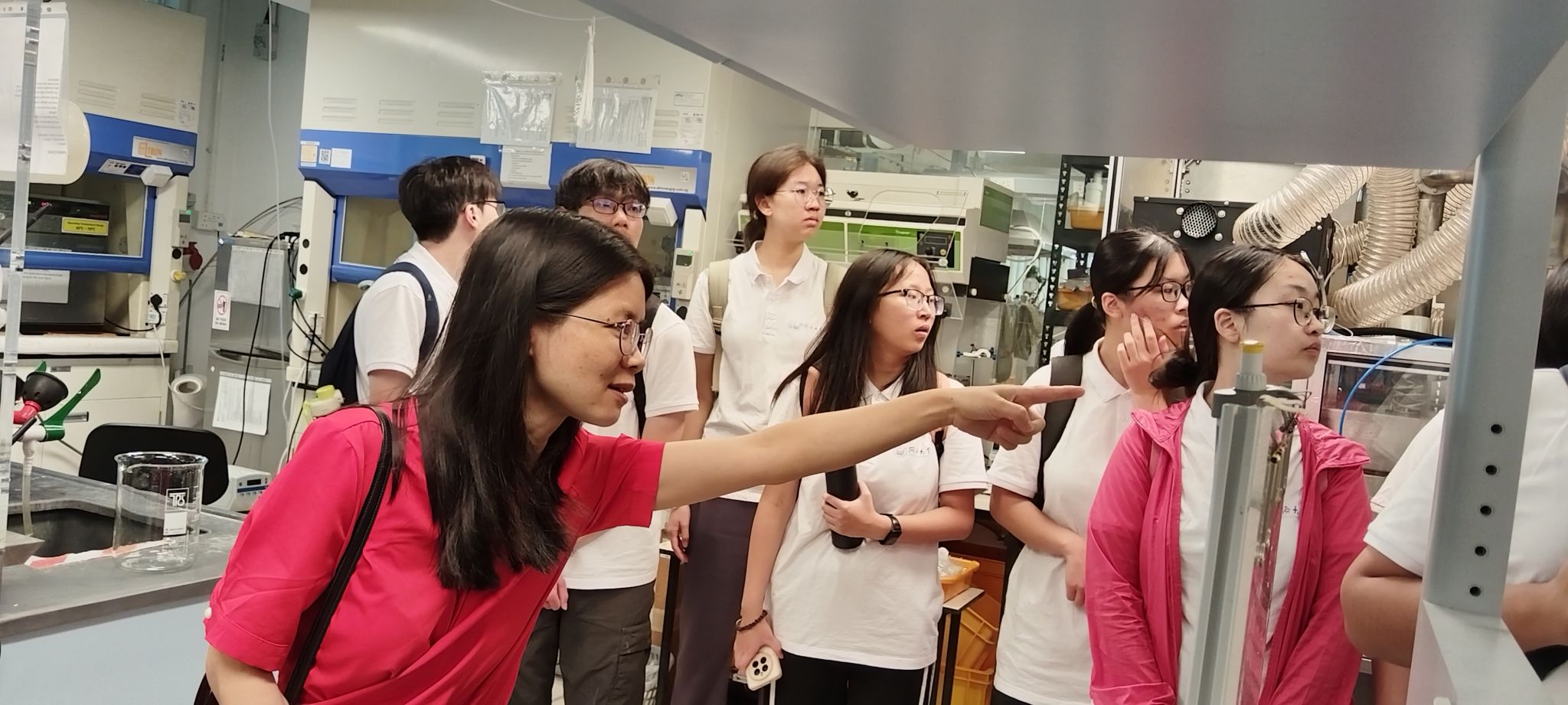

随后,王蓉教授带领大家参观了实验中心,介绍了各种关于膜技术的设备和实验方法。在近距离接触设备后,同学们对于膜技术有了更深刻的认识,专业热情更加高涨。

最后,实践团进入南洋理工大学校园进行参观,在“南洋大学”的牌匾和“小笼包”两个地标建筑下合影留念,加深了对于华人建立南洋大学这段历史的认知,也对南洋理工大学的校园文化多了切身的体会。

新加坡国立大学的脚踏实地与人间烟火

实践团按计划前往新加坡国立大学进行参观学习,张岁教授进行了热情的接待,带领大家在国立大学的实验室进行参观,加深同学们对于膜技术的认识。膜技术作为新加坡政府的重点项目,在新加坡发展迅速,此次新加坡之旅让实践团都对于未来应用膜技术有了新的思考。

张岁教授团队的邓皓博士后带领实践团在新加坡国立大学的Utown与校园共进午餐与游览,进一步增强实践团学生对新加坡求学生活的真实感受。

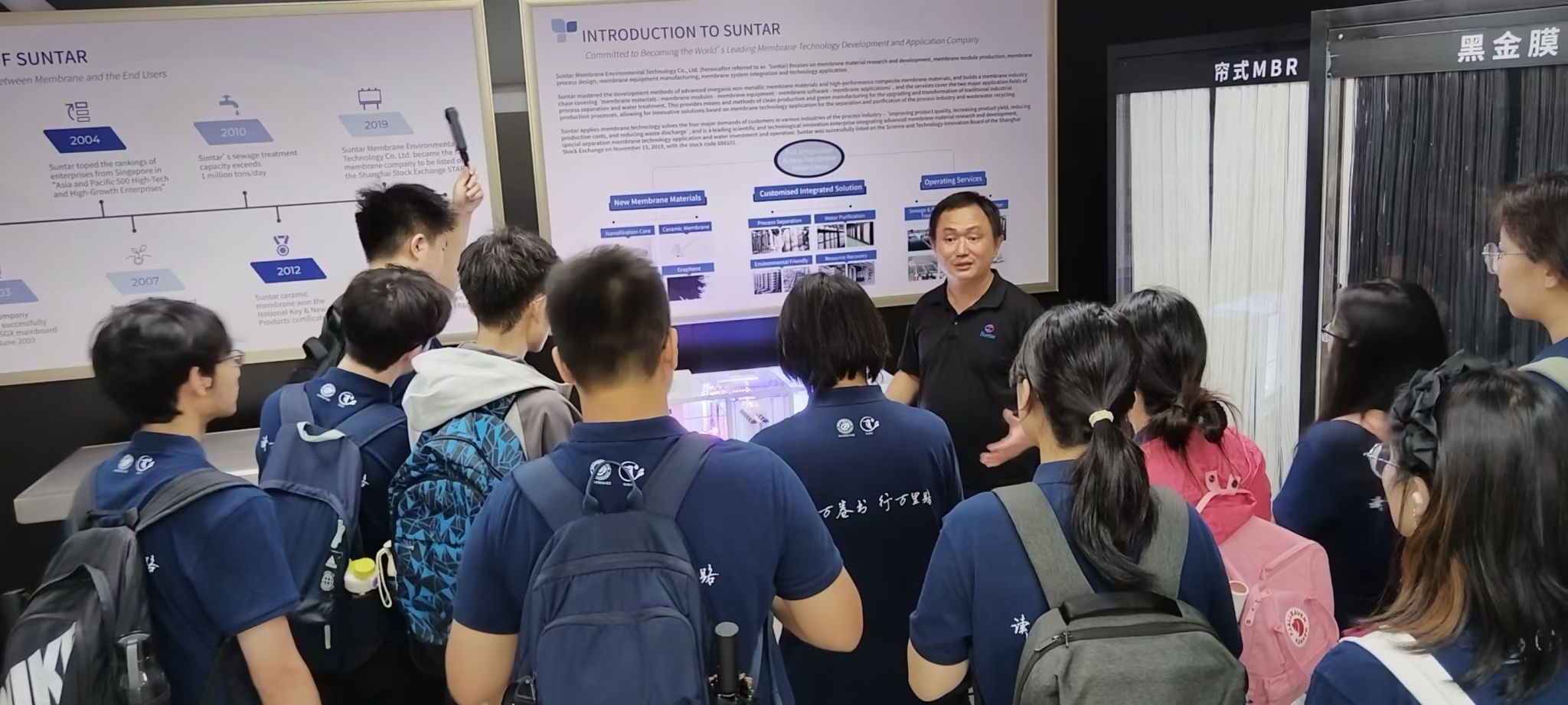

从理论到实践、从实验室到放大生产的企业体验

实践团参访了南洋理工大学与新加坡国家环境局等联合建立的固废能源资源回收基地(Waste-to-Energy Research Facility)。不同于以往的技术,该基地不仅利用焚烧垃圾发电,还整合了可回收物分拣中心,对源头分类的蓝桶可回收物进行集中精细分拣。同时其包含污泥脱水与焚烧设施,以处理污水处理厂产生的污泥,能够闭环进行资源回收。现场的参观与学习令同学们对于可持续发展有了初步的了解。

实践团还前往Suntar Membrane公司进行参观,由Albert Zhang讲解三达膜公司的发展历程和膜产品的作用机制,同学们了解了公司的创新理念和科学技术,对膜技术的理解进一步提高。

从生态环境理念宣讲到新加坡风土人情

实践团前往海水淡化厂,学习海水淡化、水资源管理等内容的新技术、新理念,听讲解员介绍新加坡的特色海水治理方法和面对日益恶劣气候人们应对的方法。

实践团前往Gardens by the bay,在自然环境中学习各种植物的习性,通过调查不同植物的特殊结构,深化对植物与环境关系的认识,以更好地在日常中注意保护植物。

在高等院校、生产企业、生态宣讲的活动之余,实践团前往鱼尾狮公园参观了新加坡的地标——鱼尾狮,充分感受新加坡的风土人情。

从求学经历到科研信仰

此次暑期实践的最后一个环节,是由同济大学校友(04级环境科学专业)、南洋理工大学费璕瑺教授分享自己的求学经历,从大学期间的学习与生活、思考与决定,到博士深造、科研工作的不断精进,为学生们树立科研信仰提供了范例。

这一趟新加坡之旅,不仅让同学们近距离感受到世界一流学府的学术氛围与科研实力,更拓宽了国际视野,激发了创新思维。新加坡所展现出的在资源利用与水务管理上的成功实践让同学们深刻感受到,科技与自然可以在理性规划与创新驱动下实现高度协同,走向可持续共生的未来。